一般向けレポート・提言

PETボトルリサイクル入札の再設計に関する政策提言

概要

日本のPETボトルリサイクル市場は、海外諸国に類を見ない極めて高水準の回収率を達成しており、大量消費社会から循環型社会への転換という世界的潮流の中で、モデルケースとなりうる事例である。リサイクル市場という新しく誕生した市場がその機能を発揮し、社会を改善していくためには、社会科学的な知見を活かした適切な制度設計が不可欠である。本稿では特に、現在のPETボトルリサイクル市場の実情に即し、容器包装リサイクル法の中で義務付けられているPETボトルのリサイクル入札(自治体から再商品化事業者への収集されたPETボトルの売却)の改善案を議論する。現行の封印入札に基づくオークションは、解決すべき課題に対する適切な方式の選択とは言えないため、様々な弊害を引き起こしていると考えられるが、これを競り上げに基づく方式に切り替えることによって、社会厚生の改善と、日本のリサイクル市場のさらなる活性化を期待できる。

公開日:2022年3月24日

東京大学マーケットデザインセンター(UTMD) PETボトルリサイクル入札検討チーム

執筆担当:

| 野田 俊也 | 東京大学大学院経済学研究科 講師 |

| 奥村 恭平 | ノースウェスタン大学経済学部博士課程 UTMD リサーチ・アシスタント |

| 小田原 悠朗 | UTMD 特任研究員 |

| 松島 斉 | 東京大学経済学研究科教授 UTMD副センター長 PETボトルリサイクル入札検討チーム リーダー |

1. はじめに

今日の人類社会は、地球に莫大な環境負荷をかけ続けている。人類の持続可能性を維持するために、我々は急いで社会・経済システムを転換し、大量消費型の社会から脱却し、資源の効率的な利用やリサイクルを進める循環型社会を構築する必要がある。これを達成するためには、地球環境を守り、再生させるための自然科学的技術の開発と実装を進めるだけではなく、社会と市場を形作る制度の改善を通じ、市場参加者のインセンティブを調整して、循環型社会の達成へと導く社会科学的な制度設計によるアプローチを検討しなければならない。

本稿で検討する、容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(以下、容リ法)のリサイクル事業の入札として実施されている、PETボトルをはじめとする廃棄物(再生資源)の入札はまさにこの好例と言えるだろう。1995年に制定された容リ法はこれまで多大な成果を挙げ、PETボトルの回収率を海外諸国よりはるかに高い水準に引き上げるとともに、日本から排出されるPETボトルを廃棄物から資源へと価値を押し上げることに貢献した。しかしながら、現行の入札制度を詳しく分析すると、いくつか改善の余地があり、これを修正することによって、日本のリサイクル市場のさらなる効率化が期待できる。

本稿を執筆する研究グループが所属する東京大学マーケットデザインセンター(UTMD)は、「マーケットデザイン」と呼ばれる、ゲーム理論に基づいた数理的な分析を通じて望ましい制度を設計し、その社会実装を目指す学問の専門家集団である。マーケットデザインの研究・応用の対象となる制度は多岐に渡るが、中でも容リ協会が開催している、市町村が再商品化事業者に廃棄物・素材の処理を委託する入札は、マーケットデザインの中でも最も盛んに研究が進んでいる課題の1つであるオークションというトピックとして分析されている問題である。

UTMDでは、社会が抱えている様々な制度の改善を目指すべく、企業・自治体から相談・情報提供・寄付・研究の依頼などを受けている。2021年4月には、リサイクル開発を事業として営む日本環境設計株式会社より、本件の「容リ法に基づくPETボトルリサイクルの制度をさらに改善できないか」という相談・情報提供・問題提起を受けた。UTMDは、現行の制度のもとで、入札制度に起因して発生しているいくつかの問題については、オークションの再設計により解決が見込まれると判断し、UTMD内に本研究グループを組織し、受託研究を実施した。本稿は、その受託研究の研究成果報告として発表するものである。

2. 制度的背景

2.a 容リ法の概要

容リ法は、家庭から排出される一般廃棄物の約6割を占める容器包装廃棄物のリサイクル制度を構築することにより、一般廃棄物の減量と資源の有効活用を図ることを目的として、1995年に制定された。容器包装リサイクル協会(以下、容リ協会)は、その運用組織として主務4省(厚生省・通信産業省・大蔵省・農林水産省)から指定を受けた指定法人という形で1996年に設立された。

従来の市町村だけに廃棄物処理の責任を定めていた従来の枠組みとは異なり、容リ法は、消費者は「排出抑制」「分別排出」し、市町村は「分別収集」し、事業者は「再商品化(リサイクル)」の責務を負うと定めている。容器を製造したり、容器・包装を利用して商品(中身)を販売したりする特定事業者は、リサイクルのための費用を指定法人である容リ協会に支払う。再商品化事業者は、この費用をもとに容器・包装をリサイクルする業務を請け負う(注:ここで説明した容リ協会を介して再商品化を行う「指定法人ルート」は、市町村のPETボトル収集量約30万トンのうち、約20万トンを占める主要なルートだが、残りの約10万トンは容リ協会を介さない「独自処理ルート」で処理されている [23]。この点については第8.a節でも議論する。)。容リ協会は「どの再商品化事業者がどの自治体が収集した廃棄物をリサイクルし、その業務として自治体がいくら支払うか(受け取るか)」を、入札を通じて決定するという役割を果たす。

図 1: 容リ法で定められた廃棄物処理の枠組みの概要(指定法人ルート)

廃棄物はゴミである一方、資源でもあるという点は、リサイクル市場の特徴として興味深い。資源価値が高ければ、再商品化事業者は「対価を支払ってでも廃棄物 = 再生資源を購入したい」ということになり、事業者は市町村から素材を有償で購入する。他方で、廃棄物としての性格が強く、再商品化事業者が素材を「無料でもらえるとしても引き取りたくない」と思うようであれば、リサイクルを義務化し、事業者に業務委託料を払ってリサイクルを行わせる逆有償の形を取らなければ、リサイクルは実行されない。もちろん、後者の場合でも、環境負荷の軽減等の外部性(リサイクルが再商品化事業者以外にもたらす好影響)を考慮すれば、国策としてリサイクルを進めたほうがよいことはありうる。

容リ法では、アルミ缶・スチール缶・段ボール・紙パック・PETボトル・プラスチック製容器包装・ガラスびん・紙製容器包装の8種類の廃棄物(再生資源)が分別収集の対象として定められている。このうち、PETボトル・プラスチック製容器包装・ガラスびん・紙製容器包装の後者4素材は、容リ法制定当時、資源価値が低く、再商品化事業者に報酬を払って業務委託を行わなければ、リサイクルが行われない状態であった。このため、容リ法は4素材が適切にリサイクルされるよう、これらがどのように自治体から再商品化事業者へ引き渡され、どのようにリサイクルがなされなければならないかという義務を定めている。

2.b. 日本のPETボトルリサイクル市場の動き

この4素材のリサイクルにかかわる制度設計は、いずれも興味深い課題ではあるが、PETボトル市場には特筆すべき事情があるため、本稿ではPETボトルのリサイクルに注目する。

プラスチック製容器包装・ガラスびん・紙製容器包装などと違い、PETボトルのリサイクルを巡る市況は容リ法が制定された1995年から大きく変化した。容リ法制定当時は、PETボトルのリサイクルの業務委託は逆有償が当然だったが、その後、リサイクル技術の進展と普及が大きく進んだ。用途として、当初は短繊維にしかリサイクルができなかったPETボトルは、シート等様々な用途に用いられるようになり、技術進歩によりリサイクル費用の低減化・効率化も進んだ。この結果、2006年にはじめて再商品化の入札価格がマイナス傾向(有償)に転じた。以後、収集されるPETボトルの品質が悪い市町村や、離島などに位置する市町村を除き、再商品化事業者は基本的に有価でPETボトルを引き取る状況が今日まで続いている。2021年度では、上期の入札では有償で落札されたPETボトルの構成比は76.7%であり、下期では98.1%だった [1]。

日本のPETボトルリサイクル市場は、特異な性質を持っている。日本のPETボトルの回収率やリサイクル率は長年、世界最高の水準を維持している。PETボトルリサイクル協議会の計算 [2]によれば、2019年のリサイクル率は85.9%であり、これは欧州(29.6%)や米国(19.7%)の水準よりはるかに高い。さらに、業界による着色ボトル廃止などの自主ガイドラインの整備の効果もあり、日本で回収されるPETボトルは高い資源価値を認められている。また、同協議会が行ったライフサイクルアセスメント手法による環境負荷低減効果の評価によれば、PETボトルのリサイクル・再利用により、42%程度のCO2総排出量削減効果があると試算されている [3]。本稿の執筆を行ったグループは環境負荷の専門家ではないため、試算の妥当性を一次的に評価することはできないが、この試算を前提とすれば、日本は諸外国よりも環境負荷の低い、先進的なPETボトルのリサイクルの体制を整えており、国際的にみてもモデルケースとなりうると言えるだろう。

2.c. PETボトル入札の制度的課題

マーケットデザインの観点から容リ協会が実施しているPETボトル入札の制度を分析すると、制度にいくつかの改善の余地が観察される。第一に、現行の入札制度はマーケットデザインの最新の知見を十分に反映していない。容リ法が制定され、収集した廃棄物が入札にかけられはじめたのは1995年であるが、オークションの研究はこの27年の間に目覚ましく進展した。1995年当時と比較すると、理論的な分析も、実務・実証の観点から見た制度の性能の検証も大きく進展し、近年では最先端の学術知を用いて実際にオークションを設計・実装する試みも珍しくなくなった。容リ法制定当時の知識・技術で設計された入札制度に改善の余地が見られるのは仕方のないことである。逆に言えば、だからこそ現行の制度を惰性的に使い続けるのではなく、定期的に制度の点検と改善を試みなければならない。

第二に、前述したように、容リ法制定当時と現在ではPETボトル入札を巡る環境は大きく変化した。廃棄物の処理を業務委託する逆有償の入札と、対価を払って素材を購入する有償の入札ではあるべき制度の設計は異なる。このため、望ましい結果を得るためには環境に合わせて入札の制度を再考する必要がある。例えば、逆有償の入札では、落札業者が適切に廃棄物の処理を行うことを確実にするため、厳しい事業者登録を行い、信頼できない事業者を排除する方針が望ましい場合もあるが、有償の入札では、対価を支払って入手した素材を自ら浪費するインセンティブはないため、むしろ間口を広げ、入札の競争を促進するほうが基本的に望ましい制度設計となる。実務的には、PETボトル入札では有償と逆有償の場面が混在しているため、状況はさらに複雑だが、逆有償を前提に設計された入札制度が現在も効率よく機能することは期待できないのである。

3. オークションについて

3.a. 近年のマーケットデザイン研究の発展

経済学は歴史的に、「自然とこの世に誕生した市場」の分析を行うべく誕生した。古典経済学は、完全競争市場では政府が一切の政策を放棄し、市場の「見えざる手」に任せれば理想的な配分が達成されることを発見したが、時代が進むにつれ、この定理が成り立つ環境は極めて限定的であり、状況によっては政府が適切に市場に介入することで社会厚生が改善できることが明らかとなってきた。

マーケットデザインは、十分に機能する市場が自然には存在しない問題に対し、「市場」そのもの、そしてそれを形作る「制度」を設計することで、望ましい資源配分を達成することを試みる学問である。マーケットデザインの学問としての特徴は、いわゆる象牙の塔に籠って理論的な研究に終始するのではなく、設計された「理論的に望ましい制度」の実務的なパフォーマンスを実験・実証を通じて検証し、社会実装を行うことを強く意識していることだ。直近の10年だけでも2012年・2020年の2度にわたりノーベル経済学賞が与えられており、マーケットデザインは学術的にも、社会・経済の観点からも、経済学で最も注目を浴びる分野の一つとなっている。

表 1: 近年のマーケットデザイン関連領域のノーベル経済学賞受賞者

| 年度 | 受賞者 | 受賞理由 |

| 1996 | ジェームズ・マーリーズ ウィリアム・ヴィックリー | 「情報の非対称性のもとでの経済的誘因の理論」に対する貢献 |

| 2007 | レオニード・ハーヴィッツ エリック・マスキン ロジャー・マイヤーソン | メカニズムデザインの理論の基礎を確立した功績 |

| 2012 | アルヴィン・ロス ロイド・シャープレー | 安定配分理論と市場設計の実践に関する功績 |

| 2020 | ポール・ミルグロム ロバート・ウィルソン | オークション理論の改善と新しいオークション形式の発明 |

筆者らが所属するUTMDでも、これまで社会実装に向けた取り組みを数多く実施しており、例えば①保育園の入園調整の最適化と待機児童問題の改善 ②新型コロナウイルス感染症に対するワクチン配布の制度設計 ③企業や国際機関における人材配置のマッチング ④公立高校入試制度の改革 など、本件以外についても、様々なトピックに対して研究論文を執筆するとともに、実務的な制度の改善に向けて企業や自治体との取り組みを続けてきている。

3.b. オークション理論

本稿で扱うPETボトル入札を含むオークションは、マーケットデザインの先駆けとも呼べる課題と研究であり、かつ今日もマーケットデザインの最も重要な課題・盛んな研究トピックの一つとみなされている。これまで、オークションに関連する理論研究とその実用例には膨大な蓄積があり、 [4, 5, 6, 7] などがそれらをまとめた標準的な教科書と位置付けられている。

オークション理論の萌芽となる研究を行ったウィリアム・ヴィックリーが1996年にノーベル経済学賞を受賞したほか、オークションを包含する制度設計の研究の基礎を作り上げたことを理由にレオニード・ハーヴィッツ、エリック・マスキン、ロジャー・マイヤーソンの3名が2007年にノーベル経済学賞を受賞し、さらに近年の2020年では、本稿でも紹介する周波数オークションの成功を理由にポール・ミルグロムとロバート・ウィルソンの両氏がノーベル経済学賞を受賞している。

オークションとは、競りにかけられている財(商品・資源など)に対して、参加者らが入札を通じて自分の評価額(財に対してどれぐらいの価値を感じているか)の意思表明を行い、その情報をもとにオークションの主催者がどの参加者に財を割り当てるかを決定するという一連の手続きのことを指す。参加者に評価額の情報を正直に開示するインセンティブを与えられない比較聴聞方式(comparative hearing)や、主催者が恣意的に価格を決定して参加者の評価額をスクリーニングする手法などと比較すると、オークションは各参加者の持つ評価額の情報をより正直に開示するインセンティブを引き出せるため、その財につくべき価格を正確に発見することができる。(この意味で、オークションは価格発見装置(price discovering device)と表現されることもある。)

今日では、卸売市場・公共調達・国債・木材・中古車・電力・発電容量など、様々な財の売買にオークションが導入され、望ましい資源配分の達成に貢献している。本稿で検討する容リ法に基づくリサイクル入札もその一環である。具体的な課題ごとに、オークションにかけられる財の種類や数量、性質、主催者の目的などが異なるため、場面に合わせて適切にオークションのルールの細部を選択・設計することが望ましい配分の達成のために重要である。

4. PETボトル入札問題の特徴

最適な制度設計のためには、問題の特徴を適切に把握することは必要不可欠である。本節では、マーケットデザインの見地からPETボトル入札問題の特徴を整理する。

4.a. 集権的な構造

PETボトル入札を含む容リ協会主催の入札では、「どの再商品化事業者が、どの保管施設(リサイクルセンター)と、いくらの単価で業務委託契約を結ぶか」を、容リ協会がオンライン入札システムを用いて中央集権的に決定する。ゆえに、個々の入札に多数の保管施設と多数の事業者が参加する。他の業務委託契約については、個々の自治体が個別に競争入札を実施することも多いため、この点は非常に特徴的である。

図 2: 現行のPETボトル入札制度のフレームワーク

理論的な観点から見ると、配分を集権的に管理できる状況では、様々な問題にマーケットデザイン的な解決が導入しやすく、個々の自治体が個別に入札を実施する場合などと比べて(集権的に入札を実施するがゆえの調整コストなどが小さければ)より望ましい結果が得られることが知られている。PETボトル入札の集権的な構造は、マーケットデザインの知見を踏まえた制度的改善が実装しやすいという意味で、好ましい特徴と言える。

4.b. 財の異質性

PETボトル入札問題は、多数の異質な財(入札の参加者が必ず等価とみなすとは言えない財)が同時に入札にかけられる複数財オークション(multiple-object auction)と呼ばれるクラスに属する問題である。財の異質性は、主として以下の2つの特徴に起因する。

保管施設の地理的な異質性

市町村によって分別収集されたPETボトルは、保管施設(リサイクルセンター)に搬送され、再商品化事業者はこの保管施設からPETボトルを引き取り、自社の処理施設に搬送する。自社の処理施設から保管施設までのアクセスのしやすさはまちまちであるため、同じ量を引き取るとしても、契約する保管施設の配置によって輸送コストは大きく異なりうる。このため、異なる保管施設から引き渡されるPETボトルは、再商品化事業者の目から見て異なる財である。

収集されるPETボトルの品質の違い

市町村によって収集されたPETボトルは、保管施設にて圧縮された後に結束材で梱包され、ベールと呼ばれる俵上の塊に加工された状態で、再商品化事業者へと引き渡される。

このベールの品質は、保管施設ごとに一様ではない。PETボトルを資源・素材として見るならば、品質が一様であったほうが販売しやすいが、もとが廃棄物であるため、通常の製品等と同じ水準の品質管理を行うことは難しい。市町村によって分別収集が徹底される程度や、保管施設で不純物をより分ける精度に差があるし、収集形態が単品収集か混合収集(分別収集の対象となっている複数種の廃棄物が混ざる収集方法)かも一様ではない。容リ協会は、ベールの品質を評価する方法を定め、保管施設ごとの評価データを毎年公表している [8]。さらに、各保管施設の品質評価と、ベールの落札単価の比較も公表しており、品質と落札単価の間に強い関係性が観察されている [9]。この意味でも、異なる保管施設から引き渡されるPETボトルは同質財とみなすことはできない。

4.c. ありうる政策の目的が多様

オークション理論では、社会厚生や収入など、様々な目的関数を最適化するオークション方式が探求されているが、PETボトル入札の場合、何を目的関数とするべきかについても議論が必要である。政府の役割は社会厚生の最大化なので、入札制度の設計もそれを念頭におくべき、というのは基本的な考え方だ。しかしながら、市町村が廃棄物の分別収集や資源化にコストを投じており、これを回収するため、PETボトル入札はしっかりと収入を挙げなければならないというのも妥当な理屈である。また、容リ法は環境負荷の低減のために定められた法律であり、事業者のリサイクルの方法によって環境負荷の程度が異なることを鑑みると、より「環境に優しい」リサイクル方式を用いる事業者を優遇したほうがよい可能性もある。再商品化事業の活性化を目標としたり、長期的に入札での競争を促進することを狙ったりするのであれば、新規参入企業を優遇するべきだという見方もあるだろう。

どのような目的を設定するかは、政府や自治体、容リ協会が決めることではあるが、どの目的を重視するかによって望ましい入札制度は変わってくる。本稿では、主として政府は社会厚生と収入を重視するとみて望ましい制度のあり方を議論するが、それ以外の目的も達成したい場合には、それに応じて制度の調整が必要だ。

5. 現行の入札方式

5.a. 制度

現行のPETボトル入札の制度のもとでは、入札は年2回(上期・下期)開催される。(プラスチック製容器包装・ガラスびん・紙製容器包装の入札は年1回だが、2014年度よりPETボトルだけ年2回の開催へと変更された。これは再商品化PET樹脂の価格が、相場変動の激しいバージンPET樹脂に強く影響を受けるからである [10]。)

入札の参加者は再商品化事業者であり、入札に参加するためには再商品化能力査定を受け、登録をする必要がある。これは、PETボトルを廃棄物として見ると、自由な処理を許すわけにはいかないため、政府が指定する方法で事業者に処理させることを強制する必要があり、このために処理を行う能力を査定しなければならないという意図による(注:なお、政府が事業者にどの技術を用いて廃棄物を処理すべきかを義務付ける直接規制(command-and-control regulation, direct regulation)は、しばしば非効率的な処理の仕方を継続させてしまうことには注意が必要である。直接規制のもとでは、事業者にはより(環境負荷を考慮した)社会的費用の低い処理方法を探したり、自社で研究したりするインセンティブがないため、より優れた処理方法の開発・導入が停滞する恐れがある [24]。)。査定を受けた際に、個々の再商品化事業者は「どれだけのPETボトルのリサイクル・保管・販売を行えるか」に相当する再商品化能力を審査される。この審査の結果をもとに、各参加者には、個々の入札で最大どれだけの量を落札できるかの許容量を表す落札可能量が割り当てられる [11]。2021年度では、登録を受けたPETボトルの再商品化事業者の数は45社であった [1]。

入札の対象となるのは保管施設であり、入札の参加者は委託契約を結びたい保管施設に対し、入札価格を差し入れる。2021年度では、PETボトルを扱う保管施設の総数は890ヶ所であり、引取申込量は全部で約23万トンであった。また、2021年度の落札総額は、有償分の合計が約68億円、逆有償分の合計が約14億円であった [1]。入札に勝利し、落札者となった参加者は、入札の対象となった半年、当該保管施設から発生するPETボトルの全量を引き取る(権利と)義務を負う。前述のとおり、近年PETボトルは有価物としての性格が強くなっており、多くの保管施設について再商品化事業者は有償にてPETボトルを購入しているが、用語としては依然として逆有償のときのものがそのまま用いられており、入札価格は「容リ協会が事業者に対して支払う価格」として設定されている。ゆえに、入札価格は低いほうが強く、多くの保管施設では落札価格は負の値となっている [12]。各保管施設の収集方法や品質評価、収集されるPETボトルの量の見込みに関する情報はあらかじめ公開されている。PETボトルの実際の発生量は見込みとは異なる場合があるが、その差異が±10%以内に収まる限り、落札者が入札で決まった単価(落札単価)で責任を持って処理するというルールが設定されている。

入札では、入札価格に相当する再商品化単価のほか、その内訳である再生処理費・運搬費・販売価格や運搬距離・運搬車両の積載能力・実積載量・フレーク製造収率(リサイクルの効率の指標の一つ)の申告も要求される。これらの入札価格以外の情報は、入札価格が同一であった場合の解決処理に用いられる(①保管施設からの運搬距離 ②フレーク製造収率 ③契約実績の順で引き分けが解決される)。

入札はオンライン化されており、オークション理論の用語でいえば複数財の同時一位価格封印入札(simultaneous first-price sealed-bid auction)の一種を用いて実施される。全国すべての保管施設に対する入札が同時に行われ、参加者は、期日までに個々の保管施設に対する入札価格を申告する。この入札価格は他の入札者には通知されない。基本的に、保管施設ごとに最も低い入札価格(一番札)を入れた参加者が勝者となり、自身の入札価格を落札価格、つまり契約単価として、保管施設と契約する。

「基本的に」と述べたのは、ある参加者の落札量が、査定によって決まっている落札可能量を超えた場合、一番札を入れた者が落札者になるとは限らず、その参加者の落札量を落札可能量以下にするための調整が行われるからである。ある参加者の落札量が落札可能量を超えた場合は、①入札が単数の保管施設 ②落札価格が安い保管施設 ③運搬距離が短い保管施設 の順で優先順位をつけ、優先順位が低い保管施設に対する入札を取り消させることで落札量を減らす方針が定められている [12]。(ただし、当該事業者の落札量を落札可能量にできるだけ近づける趣旨で、この方針に従わない場合があるとも宣言されており、調整の実態がどのようなものとなっているかは明らかではない。)「入札が単数の保管施設(つまり入札が取り消されれば流札になってしまう保管施設)」や、「落札価格が安い保管施設(容リ協会にとって委託料が少ない = 収入が多い)」が優先されるという原則からわかるように、この解決方式は容リ協会側の事情を意識して設定されると言えるだろう。

なお、流札となった保管施設に対しては、指名競争入札により落札者を決定することが原則として定められている。

5.b. 問題点

現行の入札制度では封印入札を用いられているが、PETボトル入札は封印入札を行うには適していない状況である。封印入札は、入札者の(入札価格に関する)プライバシーが保たれる・非同期で実施することができる・一度のアクション(入札価格の決定)だけで入札の結果を決めることができて迅速であるなどの長所があるものの、以下に列挙するPETボトル入札市場の特徴により、短所の影響が強く働きやすいと考えられる。

価格変動の激しさ

封印入札では、入札者はオークションの手続きから一切情報を得ずに入札価格を決定しなくてはならない。オークションを取り巻く状況が一定であれば、経験から適当な入札価格を決めることは容易であり、封印入札でも問題ない。しかし、入札の実施回数が年2回になった経緯でも現れたように、再商品化PET樹脂の価格は石油価格とそれに影響を受けるバージンPET樹脂の価格変動に影響を受ける。このため、入札者は現在のバージンPET樹脂価格と今後の見通しという、入札ごとに異なる環境のもとで入札価格を決定する必要がある。このような環境下で封印入札を用いると、再商品化事業の内容や収益性ではなく、入札における戦略を練るのに長けた事業者が有利となる傾向が発生してしまい、効率的な配分を達成するという入札本来の目的が達成されなくなってしまう。

品質に関する情報の非対称性

ベールの品質は保管施設ごとに一様ではない。ベールの品質はもちろん事業者にとって重要な関心事であり、入札価格に強く影響する。品質評価は容リ協会の主催で開示されているものの、完全ではない。しかしながら、過去に当該保管施設と契約した経験のある入札者は、実際に長期間ベールの品質を観察することができるため、ベールの品質について他の入札者よりもより正確な情報を持っていると考えられる。つまり、PETボトル入札は、ベールの品質という入札に参加する全員に影響を与える共通価値(common value)がある環境であり、しかもその品質の情報について情報の非対称性(asymmetric information)が存在するのである。

この環境下では、オークション理論の用語で「勝者の呪い(winner’s curse)」と呼ばれる問題が発生してしまう。当該保管施設に対して新しく落札を試みる入札者は品質情報について劣位にある。彼らが落札するのは、より正確な情報を持つ契約実績のある入札者が、品質に関してネガティブな評価をして入札価格を抑えたときとなる。つまり、契約実績がない入札者が勝つときは実際の品質が悪い傾向があるということだ。この結果として、これらの入札者は入札に勝っても過剰に支払いをしてしまう危険性に直面し、これを恐れて入札価格を抑えると、契約実績がある入札者が勝つ傾向が出てきてしまうため、競争促進の見地から望ましくない。

入札対象となる保管施設の多さ

2021年度では容リ協会が主催するPETボトル入札に参加した保管施設の総数は890ヶ所であり、入札にかけられる保管施設(つまり財)の数は非常に多い。ある事業者がある保管施設に対する入札価格を決めるにあたっては、他の事業者の動向も考慮する必要がある。このため、入札価格を巡る読み合いが発生してしまう。

封印入札は、競り上げなどとは異なり、「どの財にどのぐらいの価格がつきそうか」という途中経過の情報を一切公開しないため、読み合いが望ましい形で解決されることは期待できず、多くの場合で協調の失敗が発生してしまう。これが発生すると、「近隣の保管施設ならどこでもよいから、とにかく〇〇トン確保したい」と思っていた事業者が、どの保管施設も落札できなかったり、逆に目標となる落札量を大きく超えて落札したりすることがありうる。このため、入札の帰結が効率的であることが期待できなくなってしまう。

新規参入の促進

前述の3点の問題はすべて、入札を巡る戦略的要素を複雑にする方向に働いてしまう。ここまで議論したことは、入札者が全員熟練していたとしてもPETボトル市場に封印入札を用いると問題が発生しうるという内容だ。しかし、これらの問題は入札参加の経験が少ない新規参入者にとってはさらに高い障壁となってしまう。入札における談合を、競争を促進することによって未然のうちに防ぎ、さらにより効率的に資源を活用することのできる新規事業者を積極的に市場に呼び込むためには、熟練している事業者を優遇してしまう入札制度は望ましくない。

落札可能量の規定

封印入札では、入札のときに他の入札者の動向が一切観察できない。このため、入札の時点では、最終的にどれだけの量を落札できるかはわからない。このため、一位価格封印入札を単純に用いようとすれば、結果的に落札量が落札可能量を超えてしまう状況が発生してしまうのは必然である。

現行のこのケースに対する解決方針は効率的にできていない。現行の方針では、流札を防ぐために入札者が1社しかいない保管施設を優遇することとなっているが、この方針のもとでは入札者は不人気の保管施設に入札をすると他の(より落札を狙いたい)保管施設への入札がキャンセルされてしまうリスクに直面する。このリスクを恐れ、入札者が不人気の保管施設への入札を控えるなら、この解決方針の設計意図とは逆に、保管施設の流札リスクが上昇してしまう可能性がある。また、落札価格が低い順に入札をキャンセルするという方針も、キャンセルされた後に落札価格がどう変化するか(二番札の強さ)が考慮されていないという意味で効率的ではない。また、保管施設は異なる「財の質」を持つ(品質や立地が異なる)ことを踏まえると、その点を無視した「落札価格が低い順」という優先順位はあまり合理的な選択ルールではないと考えられる。

そもそもPETボトルが基本的に有価物となった現在に、廃棄物の処理と同様の規定を維持し続けるべきかどうかにも議論が必要だが、仮に落札可能量の規定を維持するならば、その上で上記の問題を解決するための制度的改善が望まれる。

6. 入札制度の改善案

本節では、前節の検討を踏まえ、列挙した問題点を解決可能なオークションの設計について議論する。

6.a. 競り上げによる解決

前節で挙げた問題点の多くは、入札が封印入札として実施されることに起因して発生していた。封印入札は、実装が簡便であり、非同期で実施でき、入札者のプライバシーを守ることができるなど、様々な望ましい点もあるが、PETボトル入札という特定の状況においては短所の影響が強く出てしまう。

封印入札に代わる方式として、公開入札(open-bid auction)と呼ばれる方式がある。公開入札では、封印入札とは異なり、入札の途中経過が随時公開され、個々の入札者は他の入札者の動向を見ながらアクション(入札の対象や価格など)をルールの範囲内で調整することができる。中でも、競り上げ入札(ascending auction)は理論的に望ましい性質を数多く持つことが知られている。

競り上げ入札では、誰でも落札したいと思う入札者に有利な価格から、徐々に主催者に有利な方向に価格を変化させ、最後まで落札したいという意思表明を続けた唯一の入札者を落札者とし、それ以外の入札者が落札をあきらめた時点での価格を落札価格とする。PETボトル入札では「入札者が金銭を支払い、財を購入する」有償の状況と、「入札者が金銭をもらって仕事を受注する」逆有償の状況が入り混じっているため、説明がやや回りくどくなってしまったが、イメージしやすい有償の状況であれば、誰でも購入したいくらい安い(低い)暫定価格から競りを開始し、徐々に暫定価格を上げていき、価格が高すぎると感じた入札者は順次撤退していって、最後の1人が落札者となり、その最後のライバルであった入札者が撤退した時点での暫定価格が最終的な落札価格となるということだ。逆有償が混ざる場合でも、逆有償となる負の価格から始め、暫定価格を競り上げていけば、同様の方式で競り上げ入札を実施可能である。

後述するように、競り上げ入札は入札対象となる財(保管施設)の数が多い複数財オークションのケースで特に力を発揮するが、より基礎的な単一財オークションの場合についても、以下のような長所を持つことが知られている。

入札者が取るべき戦略がわかりやすい

個々の入札者の評価額が他の入札者の持つ情報と無関係に決まるという単純な私的価値(private values)の環境下において、競り上げ入札では、現在入札でついている暫定価格が自分の財に対する評価額と一致するタイミングで撤退するのが、入札者にとっての最適な戦略(ゲーム理論の用語で言えば、弱支配戦略(weakly dominant strategy))となる。この性質を耐戦略性(strategy-proofness)と呼ぶ。

競り上げの場合、上記の戦略に従うのが最適となることは非常にわかりやすく、オークションに慣れていない被験者でも容易に最適な入札戦略を見いだせることが、数々の経済学実験で繰り返し確認されている。これは、オークションに慣れた参加者を過度に有利にすることを防ぎ、新規参入を促進する上で、極めて望ましい性質である。

現在、PETボトル入札で利用されているものに近い一位価格封印入札では、最適な戦略を導出するのは非常に困難であり、自分の評価額だけではなく、他の入札者の人数や、評価額の分布などを考慮して複雑な計算を行わなければ最適な入札価格を導き出すことができない。封印入札でも、落札価格の決め方に関するルールを変更した二位価格封印入札(second-price sealed-bid auction)などを用いれば、競り上げ入札と同じく、評価額をそのまま入札をすることが数理的には最適となる。しかしながら、経済学実験の結果では、二位価格封印入札のもとでは競り上げ入札ほど被験者は最適な入札戦略に従わないことが確認されている。

Li [13] はこの洞察をさらに深く分析し、競り上げ入札で最適な入札戦略を発見するために必要な認知のプロセスは、二位価格封印入札のそれよりはるかに単純でよいことを数理的に示している。

効率的な入札結果が達成されやすい

前述した通り、競り上げ入札では暫定価格が評価額と一致したタイミングで撤退するのが最適となり、かつこの事実は入札者にとって理解しやすい。すべての入札者がこのような戦略を取れば、評価額がもっとも高い入札者が最後まで残り、落札者となるため、財はもっとも評価額が高い落札者に割り当てられる。これは社会的に望ましい帰結である。さらに、評価額が高い入札者が落札する傾向は、落札価格を高める方向にも作用する。

「勝者の呪い」の問題を緩和する

実際には、PETボトル入札の問題は単純な私的価値の環境ではなく、共通価値の環境であると考えられる。共通価値の環境では、勝者の呪いと呼ばれる問題が発生してしまうことは前述した通りである。競り上げ入札は、この勝者の呪いの問題を緩和することにも寄与する。競り上げ入札では、入札の過程で、他の入札者が持つ情報も入札行動を通じて明らかとなっていくため、封印入札と比較すると、過度に高い価格で落札して事後的に後悔するという問題は発生しにくいのである。

収入が高くなる可能性がある

私的価値の環境下では、入札者が最適な戦略(より正確に言えば、ゲーム理論の意味での均衡戦略)を取る限り、どのような入札のルールを用いても主催者が得られる期待収入は同じになることが知られている。これは収入同値原理(revenue equivalence principle)と呼ばれる(解説は [14] などを参照)。

この性質は共通価値の環境では成り立たない。共通価値の環境では、入札ルールの設計によって主催者がどの程度の収入をあげられるかが変化する。PETボトル入札における品質に関する情報のように、ある入札者が財に対して持つポジティブな情報が、他の入札者にとっても必ずポジティブな情報となっている状況では、競り上げ入札を用いたほうが、収入が高くなる傾向があることが知られている。この定理は関連性原理(linkage principle)と呼ばれる。つまり、競り上げ入札を用いたほうが容リ協会は高い収入が得られることを期待できるのである(解説は [15] などを参照)。

6.b. 同時複数ラウンド競り上げ入札(SMRA)

一口に競り上げ入札とはいっても様々な方式が考えられる。どのような方式を最終的に採用すべきか、現段階では断言することはできない。ここでは、①すでに(PETボトル入札以外の環境で)導入実績があり、かつ ②現行のPETボトル入札に比較的近い構造を持ち、システム変更のコストが小さいと考えられる方式として、諸外国の周波数オークション(spectrum auction)などで用いられてきた同時複数ラウンド競り上げ入札(simultaneous multiple-round ascending auction, SMRA)を紹介する。

周波数オークションは、通信や放送で利用される周波数の帯域の割り当てを決定するために行われるオークションである。1994年に米国で導入され、成功を収めて以降、多くの国で実装され、2017年の時点で、OECD(経済協力開発機構)に所属する35か国のうち、周波数オークションの実施事例がない国は日本だけとなった [16]。この既存の周波数オークションの実装事例でしばしば用いられてきたのがSMRAである。

一見、PETボトル入札と周波数オークションは何の関係性もないように感じられるかもしれないが、この2つの問題には実は様々な類似点が存在する。特に、異質な財が多数出品される複数財オークションであるという特徴と、共通価値の要素があり、勝者の呪いの問題が発生しうるという特徴は、SMRAの設計意図とぴったりと合致する。周波数帯の配分とは異なり、複数の財を競り落とすことで価値が増大する補完性(complementarity)の問題が、PETボトル入札では発生しないと期待される点が大きな違いだが、SMRAは補完性がないケースのほうがよく機能することが理論的に知られているため、この点はSMRAの導入により有利に働く。(なお、PETボトル入札では周波数オークションとは異なり、財がコモディティとみなせるという望ましい性質が満たされることから、オークションの枠組みを大きく変更することを許容するならば、SMRAよりもさらに優れた方式が開発可能である可能性は残っている。この点は第7.d節で議論する。)

ひとまず最小限の制度変更で現行制度の問題の解決を試みるという観点から、現行の入札ルールと同様に、入札の対象が保管施設であるという基本構造は維持する。やや乱暴に説明をすると、SMRAは、現行の同時封印入札を複数ラウンド化したものである。現行の同時封印入札は、SMRAの第1ラウンドに相当する。各入札者は、オンラインの入札フォームを通じて、各保管施設に対して入札価格を入力する。期限として設定された時刻が訪れた時点で、そのラウンドへの入札は確定し、第1ラウンドは終了する。

第1ラウンドが終了した時点で、現行の同時封印入札と似たような形で、入札の暫定結果、すなわち保管施設ごとの暫定価格と暫定落札者が決定する。封印入札とは異なるのは、複数ラウンド制が採用されているため、入札者たちはさらに入札を更新する機会が与えられるということである。入札者たちは、直前のラウンドで決まった暫定価格の情報を見つつ、入札をさらに更新する機会が与えられる。このとき、入札は競り上げの構造を持っているため、入札者は暫定価格より強い入札(有償であれば、価格の引き上げ)を行うことだけが許される。最も基本的なSMRAでは、このようなラウンドをたくさん繰り返し、暫定価格の更新が行われなくなった時点で入札を終了させ、その時点での暫定価格と暫定落札者を、最終的な落札価格と落札者とする。

6.c. SMRAの望ましい性質

SMRAや、それに類似する同時競り上げ入札を採用すると、現行のPETボトル入札が抱えている制度的課題のいくつかの解決を見込むことができる。

暫定価格を参考に入札を調整することができる

1度の入札ですべての結果を確定させてしまう現行の封印入札とは異なり、SMRAでは暫定価格を見つつ、入札の内容を(より強い入札をする方向に)再調整することができる。第6.a節でも述べた、単一財オークションに対する競り上げ方式の基本的なメリットは、SMRAにも引き継がれる。

さらに、PETボトル入札が複数財オークションであることにより、現行の封印入札のもとで発生していた、協調の失敗も解決することができる。封印入札の下では、他の入札者がどの保管施設との契約を狙っているかを把握することができなかったため、いびつな入札結果が発生することがありえた。例えば、同じような条件の保管施設がA, Bと2つあったとして、皆がたまたま保管施設Aを狙った結果、Bには入札が入らないなどということも発生し得た。これに対し、SMRAを使用した場合には、「Aは狙っている入札者は多いが、Bは注目されていない」ことに入札者たちは簡単に気がつけるため、Bのほうが割安だと感じた入札者たちはBに入札するため、Bの暫定価格が上がっていく。結果として、不当に割安な保管施設が発生する可能性を排除することができる。

暫定落札量を参考に入札を調整することができる

封印入札のもとでは、入札を行う時点でどれぐらい落札できるか(してしまうか)は予想することができないため、現行の入札制度のもとでは、入札者は「入札の時点では多めに入札を行い、もし過剰に競り落としてしまった場合は容リ協会による調整に任せる」という戦略を取らざるを得なかった。しかし、この調整ルールは必ずしも効率的に設計されていないし、このルールを修正することによって望ましい結果を生成しようとしても、入札者のインセンティブを歪めてしまう可能性があり、難しい。

SMRAではこのような調整ルールを設定する必要がない。暫定落札量はラウンドごとに開示されるため、入札者は「いまオークションが終了したら自分は何トン落札するか」を常に把握しながら入札を進めることができる。もし狙っていた保管施設が他の入札者に取られたならば、他の保管施設を狙ってもよいし、他の保管施設も割高だと感じたならあきらめてもよい。いずれにせよ、「競り落とせるかどうかわからないから過剰に入札する」必要は発生せず、調整ルールは必要がなくなる。このことは、入札の結果の効率性を高めるだけではなく、入札制度の透明性も高める効果を持つと考えられる。

PETボトルが廃棄物ではなく、有価物であるという性格が強まった現在、現行の制度の下で導入されている、厳しい審査に基づく再商品化能力と、そこから計算される落札可能量という形の上限制約はそもそも廃止したほうがよい可能性がある。しかし、周波数のような有価物を販売するオークションでも、入札者の資力や、配分決定後の市場が独占・寡占状態になる懸念などを考慮し、入札可能な金額や数量に上限が設けられることは多い。SMRAの持つ同時競り上げという構造は、このような上限制約のもとでの効率的な配分の達成に貢献する。

6.d. アクティビティルール

SMRAを成功させるためには、適切なアクティビティルール(activity rule)の設計が必要不可欠である。SMRAでは入札者にはラウンドごとに入札を更新する権利が与えられるが、これを無条件に与えてしまうと、なるべく自分が入札するタイミングを遅らせ、他の入札者の動向を伺う戦略が有効となってしまう。多くの入札者がこのような戦略を取ると、オークションの進行は停滞してしまう。このような様子見を防ぎ、入札の序盤からしっかりと暫定価格が競り上がっていく状況を担保しつつ、他方で各入札者が持つ私的情報(リサイクル入札では、入札者の評価額や、ベールの品質に関する情報など)が適切に全体で共有されることを目指して設定されるのがアクティビティルールである。仮にSMRAを採用することになれば、制度設計の焦点はアクティビティルールをどう設定するかということになるが、PETボトル入札という特定の課題に対して最適なルールは現段階では確定できないため、本節ではこれまでに使われてきたアクティビティルールの基本的な構造を紹介するに留める。

アクティビティルールの基本的なアイディアは、オークションの序盤で活発に動かなかった入札者は「撤退」したとみなし、中終盤での入札の権利を制限するという罰則を設けることで、序盤における日和見を行うインセンティブを削ぎ、序盤からの積極的な入札活動と、それに伴う暫定価格の速やかな上昇を促すというものである。

代表的なアクティビティルールの一例として、点数制アクティビティルール(point-based activity rule)を紹介する。オークションの開始時点において、各入札者には一定の資格点(eligibility point)が与えられる。資格点は、その入札者がどの程度の数量・金額の財を競り合う資格を持っているかを表す。リサイクル入札で現行制度の構造を踏襲するのであれば、再商品化能力に基づいて決められた落札可能量をもとに設定されることとなるであろう。また、入札者の支払い能力に懸念があり、事後的なキャンセルを防ぐために落札可能量を規定したい場合には、主催者に対して納める預入金の多寡に応じて決める方法も考えられる。

オークション主催者は事前に各財にも資格点を割り当てる。財の側に割り当てられた資格点は、落札可能な量を決めるという意味での財の「サイズ」を表す。数量をベースにアクティビティルールを設計するのであれば、資格点の量は保管施設から排出される廃棄物の量に応じて決定すればよい。資格点が入札者の支払い能力を測るものである場合には、保管施設の人気度(つまり最終的な落札金額の見積もり)に応じて資格点を設定する。

各ラウンドにおいて、入札資格点の算出とそれによる入札行動の制限は、色々な方式が考えられるが、例えば2008年にカナダの周波数オークションで用いられたSMRAでは、以下のようなルールが使用された。

- 各ラウンドで入札する財の資格点の合計は、その入札者が保有する資格点を超えてはならない。

- 次のラウンドで入札者が保有する資格点は、以下のルールで決定する。

- 今ラウンドで入札した財の資格点の合計が、今ラウンドで入札者が保有していた資格点の一定割合を超えていれば、今ラウンドの入札者の資格点を次ラウンドもそのまま維持する。

- それ以外の場合、今ラウンドで入札した財の資格点の合計をもとに、次ラウンドの入札者の資格点を減少させる。

- (ただし、技術的なトラブルによって入札ができないという事故に対する救済策として、入札を行うことに失敗しても一定回数は資格点の減少措置を取らない。)

このルールの下では、入札可能な財の総数を規定する資格点を多く保有し続けるためには、たくさんの財に入札を行い続けなければならない。これを怠ると入札から撤退したとみなされて資格点を減らされ、オークションの中終盤で入札を行うことができなくなる。入札者は序盤から積極的に入札を行うインセンティブを与えられるため、暫定価格は速やかに上昇する。

点数制アクティビティルールの問題点の一つとして、入札者が序盤は「欲しくないが、割り振られた資格点が高い財」に入札をしておくことで、資格点の減少を防ぎつつ、欲しい財に関連する他の入札者の動向を一方的に伺うことで得をしようとする「駐車(parking)」と喩えられる入札戦略が有効となってしまう場合があることが挙げられる。このように、序盤で財に対する選好とは無関係の入札を行うことによって他の入札者をかく乱し、利益を上げることを防ぐため、矛盾する入札行動を許さないように設計された顕示選好アクティビティルール(revealed-preference activity rule)も提唱・実用化されている [17, 18]。ただし、この2つのルールの間に明確な優劣をつける理論的な結果は知られていない。

7. オークション手続きの高速化

数々の望ましい性質を持つSMRAであるが、実装する前に解決すべき弱点も存在する。特に、封印入札と比較して入札結果が確定するまでに時間を要する点は、実務上の課題となる。オークションの規模や財の性質などが異なるため単純に比較はできないが、例えば2008年にカナダで行われた周波数オークションのSMRAでは、292個のライセンスを販売するために331ラウンドを要し、入札開始から終了までに8週間もの時間がかかった [19]。この周波数オークションの総収入は約43億ドルと、PETボトル入札の年間2回の合計の収入(有償分の落札総額)の70倍以上の規模感であったため、この経過時間は許容範囲とみなされた様子だが、入札があまりにも長期間に渡ることは好ましくない。競り上げを実施するためには、入札者に暫定価格を見た上での意思決定を許さなければならないため、ある程度の時間をかけることは避けられないが、高速化のための工夫は検討する必要がある。

競り上げ入札が長期化する典型例は、「オークション序盤において各入札者が他の入札者の出方を見ようとした結果、少数の財の価格が少額だけ更新されるようなラウンドばかりが続き、暫定価格が弱い入札者を撤退させる水準までなかなか上昇しない」というものである。競り上げの構造を維持しつつ、速やかにオークションを終わらせるためには、暫定価格の停滞を防ぐ工夫は欠くことができない。これを達成するため、今までに数々の解決策が提案されてきた。本節では、競り上げ、特にSMRAのスピード向上に向けて導入されてきた様々な工夫のうち、特にPETボトル入札に導入できる可能性があるものを概観する。

7.a. 最低価格の導入

単純な解決策として、各財について最低価格を設定する方法は有効であり、様々な場面で実務的に導入されている。暫定価格が上がり切るのに時間がかかるのであれば、最初からある程度高い暫定価格を開始地点に据え、競り上げを始めようという発想である。この場合、最低価格はあくまでも初期時点での無駄な競りの工程を省略するために実施するためのものなので、最終的な落札価格よりも低い価格を予想し、設定しなければならない。このため、各財が取り得る価格についてオークション主催者側が十分な知識を有している場合は導入しやすいが、その見積もりが不能な場合には過度に高い最低価格をつけてしまい、流札を招いてしまうリスクがある。

7.b. 入札の入力内容の二値化

入札の仕方を単純化し、各入札者の各ラウンドにおける入力の負担を減らすことで、各ラウンドに要する時間を短縮するという方法も実用されている。単純化の仕方はいろいろと考えられるが、代表的なものとして入力を二値化するYes/No入札方式がある。Yes/No入札方式の下では、各ラウンドにおいて各入札者は各財について、現在の暫定価格 + 指定された増分の入札価格を入札する(Yes)か、否(No)かのみを選択する。価格の上昇額はあらかじめオークション主催者側によって指定されており、入札者が指値の増分について、具体的な値まで考慮する必要がなくなるため、各ラウンドにおける入札者の意思決定の負担が緩和することができる。なお、入札価格の上昇幅に関する入札者側の裁量を制限することは、談合の防止のためにも有効であると考えられている。

7.c. オークションの分割

SMRAが要する時間は、入札可能な財の種類の数(現行のPETボトル入札の枠組みでは、保管施設の総数)に強く依存する。地域・品質などの要因をもとに保管施設を分類し、グループごとに別々にSMRAを実行するなどの方法を使えば、SMRAのスピードは向上する。グループ分けが適切でない場合、保管施設ごとの暫定価格を見て入札価格を調整することができるというSMRAのメリットが損なわれてしまう点には注意が必要である。特に、近年では全国各所の保管施設に対して入札を行う大規模再商品化事業者が活動していることを鑑みると、この方法による解決は望ましくない可能性が残る。

7.d. 財のコモディティ化

入札可能な財の種類を減らすためには、オークションを分割する方法以外に、同質財と分類される財を増やすという方法も考えられる。これを達成するためには、PETボトルのベールという財の性質を見て、何が「同質」とみなせるかを丹念に確認する必要がある。

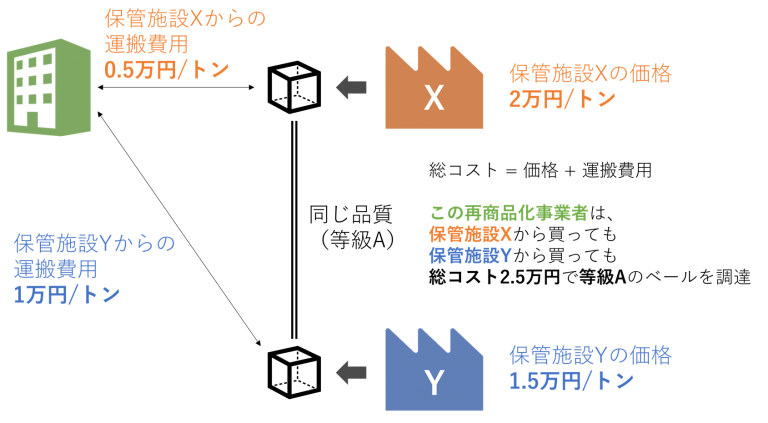

異なる保管施設で収集されるベールが異質財とみなされなければならない理由は、主に①ベールの品質・②保管施設の立地が異なることであった。加えて、③保管施設ごとに収集される(と見積もられる)ベールの量が異なることにも注意が必要である。裏を返せば、ある入札者から見て、①ベールの品質が同等であり、②自社の工場から等距離(等しい運搬費用をもたらす)にある保管施設で収集されたベールは、同質財とみなせるということだ。この洞察を進めれば、品質が同等であることを主催者が担保できるなら、距離が異なる保管施設の間のベールの評価額の比較も、運搬コストをもとにして自動的に計算することも可能となる(図 3)。

さらに、現行の入札制度では入札の対象は保管施設であり、落札者は保管施設で収集されるベールの全量を引き取ることが原則となっているが、入札対象をベールに変更するなどして、どれだけの数量の購入を希望するかも指定する枠組みに変更することも考えられる。このようなオークション方式は、多数財オークション(multiple-unit auction)と呼ばれ、国債や電力のようなコモディティ(commodity)の売買に実用されている。多数財オークションの構造を取り入れることも可能であれば、③保管施設ごとにベールの量が異なることも問題ではなくなる。

入札者の評価額が、ベールの品質と運搬費用によって決まるという問題構造を活用することができれば、入札対象は数百個存在する保管施設ではなく、現行制度のもとではA, B, Dの3種類しかない(注:ただし、コモディティ化の達成のためには、すべての事業者が同等級に分類されるベールは同質とみなせるようにしなければならないため、現行制度のものより細分化した等級の分類を作る必要があると考えられる。)ベールの等級とすることができ、財の種類を大幅に減らすことができる。入札をもとに、どの事業者がどの保管施設を担当するかは、主催者がアルゴリズムを用いて機械的に決定する。

ただし、この工夫を実装するためには、主催者が行った品質評価に対し、すべての入札者が納得できる状況を作り出さなければならない。現行の方式では、入札者は主催者が発表している品質評価に従わない(主催者が同じ品質評価と発表している保管施設でも、独自に別の評価を行い、同質とみなさない入札価格を設定する)ことも可能だった。対照的に、本節で議論している方法を用いる場合、主催者が定めた品質評価をもとに、事業者の意思決定を一部主催者が代行してしまう形となるため、今まで以上に評価の正確さが重要になる。

図 3: 品質評価・価格・運搬費用が与えられたときの再処理事業者から見た財の同質性

8. その他の論点

8.a. 自治体の価値観の反映

現行の制度下で、多くの自治体がリサイクル入札に参加し、管理する保管施設と契約する再商品化事業者の選定を容リ協会に任せている。しかし自治体にはこれに参加せず、独自に契約する再商品化事業者を選ぶことも許されている。現行制度のもとで、容リ協会が許していない再生資源の使途(再商品化の方法)を限定するなどの目的で、一部自治体は容リ協会のリサイクル入札へ参加せず、独自に事業者を選定している。容リ協会の統計 [20]によれば、近年では市町村の収集量が約30万トンであるのに対し、市町村が独自に事業者と契約し、処理する独自処理ルートの処理量は約10万トンと約3割を占めている。

例えば、2022年4月からのPETボトルベールの売却に関し、京都市・神戸市・福岡市は一部または全部、独自に再商品化事業者を公募し、選定した。これらの3市は、使用済みPETボトルを再びPETボトルとして再生利用する「ボトル to ボトル リサイクル」(水平リサイクル)が、他の使途へ転換するリサイクルよりも循環型社会の達成に向けて望ましいと判断しており、事業者が行うリサイクルの方法を限定することを公募要領 [21, 22, 23]に明記している。環境負荷の軽減は、自治体を含む政府が積極的に取り組むべき課題である。これを達成する最適な方法を模索し、リサイクル市場の在り方を主体的に選択する取り組みは、その一環と言えるだろう。

容リ協会とリサイクル入札が果たすべき役割を考えると、自治体独自の取り組みを行うためにリサイクル入札の枠から外れざるを得ない現行制度は望ましくない可能性がある。リサイクル入札に参加しない自治体が増えると、入札の中央集権性が損なわれ、価格や配分に関する情報の摩擦が増えてしまうため、最適な配分が達成しにくくなる恐れがある。また、独自に再商品化事業者を選定しにくい小規模な自治体は、妥協して方針に沿わないリサイクル入札に留まり続けることを強いられるという不公平も発生する恐れがある。

自治体の要望を反映し、保管施設ごとに入札資格を調整するルールを容リ協会のオークションに組み込むことは技術的に難しくない。現行制度のように、再商品化能力の査定があり、その中で再商品化の方法も審査するルールが用いられているのであれば、自治体が例えば「ボトル to ボトル リサイクルを行う再商品化事業者にのみ入札を許す」というように、リサイクルの方法をもとに入札資格を設定することも可能である。また、入札資格の限定という形ではなく、特定の条件を満たす事業者を優遇する(入札価格を割り増して扱う)というソフトな希望反映を行うこともできる。寡占を防ぐために新規事業者を優遇するルールが周波数オークションに導入されたり、入札価格だけではなく、技術提案の内容などを加味して落札者・落札価格を決める総合評価方式が公共工事入札で用いられたりと、オークションの設計に優遇ルールを設けることが望ましいと考えられ、実装された事例は多数存在する。

8.b. PETボトル以外のリサイクル

本稿では主としてPETボトル入札を検討の対象としたが、容リ法の中でリサイクルが義務付けられ、容リ協会による入札が実施されているガラスびん・プラスチック製容器包装・紙製容器包装についても類似する課題があると考えられる。適切な制度設計のためには、背景に対する詳細なサーベイが必要であるため、現時点では断言はできないが、これらの市場の入札制度もマーケットデザインの知見を活かした制度のアップグレードを行うことにより、社会厚生の改善が行える可能性がある。

9. まとめ

本稿では、日本のPETボトルリサイクル市場を形作る容リ法のもとでの廃棄物(再生資源)入札の再設計について議論した。容リ法は日本のリサイクル市場発展に対し、多大な効果を挙げたと考えられるが、現行の入札制度は、解決したい課題の特徴とよくフィットしない封印入札を用いたものとなっているため、社会的に非効率な配分が発生してしまっていると考えられる。入札制度を再設計する際に検討すべき論点は数多くあるが、本稿で議論した主要な論点については、封印入札を基本とした現行制度を、競り上げ入札に基づく新しい制度へと切り替えることによって解決・緩和できると考えられる。

本稿ではひとまず入札を巡る論点に焦点を当て、現行のリサイクル市場の構造の大部分が維持されることを前提として議論を進めた。しかしながら、そもそも現行のリサイクル市場の構造が最適である保証はなく、より大きな枠組みに対してマーケットデザイン的改善を導入することにより、我が国のリサイクル市場はさらに効率化される可能性もある。このような抜本的な改革が行われるとすれば、導入のしやすさを重視して現行制度からの最小限の制度変更で問題解決を目指した本提言が最適ではない可能性がある。改革が行われる場合についても、UTMDは新しい市場の枠組みとリサイクルを取り巻く状況をもとに、経済学の最新の学術的知見を活かした制度設計を追究・提案することが可能である。

10. 参考文献

[1] 日本容器包装リサイクル協会. 令和3年度落札結果. (オンライン) 2021年. (引用日: 2022年2月28日.) https://www.jcpra.or.jp/recycle/related_data/tabid/1074/index.php.

[2] PETボトルリサイクル推進協議会. リサイクル率の算出|統計データ. (オンライン) 2021年. (引用日: 2022年2月28日.) https://www.petbottle-rec.gr.jp/data/calculate.html.

[3] PETボトルリサイクル推進協議会. PETボトルのリサイクルによるCO2排出量の削減効果算定. (オンライン) 2020年. (引用日: 2022年2月28日.) https://www.petbottle-rec.gr.jp/more/reduction_co2.html.

[4] Klemperer, Paul. Auctions: Theory and Practice. Princeton University Press, 2004.

[5] Krishna, Vijay. Auction Theory. Academic Press, 2002.

[6] Milgrom, Paul. Putting Auction Theory to Work. Cambridge University Press, 2004.

[7] Milgrom, Paul. Discovering Prices. Columbia University Press, 2021.

[8] 日本容器包装リサイクル協会. ベール品質の評価方法 プラスチック製容器包装. (オンライン) 2018年. (引用日: 2022年2月28日.) https://www.jcpra.or.jp/municipality/result/tabid/372/index.php.

[9] 日本容器包装リサイクル協会. 令和2年度品質調査結果と令和3年度下期落札結果との比較. (オンライン) 2021年. (引用日: 2022年2月28日.) https://www.jcpra.or.jp/Portals/0/resource/gather/municipal/pet-hikaku/pet-r02q-r03fp-2.pdf.

[10] 日本容器包装リサイクル協会. 容器包装リサイクル法に基づく再商品化事業の運用状況について. 産業構造審議会容器包装リサイクルワーキンググループ 中央環境審議会容器包装の3R推進に関する小委員会 第2回合同会合:説明資料. (オンライン) 2013年. (引用日: 2022年2月28日.) https://www.meti.go.jp/shingikai/sankoshin/sangyo_gijutsu/haikibutsu_recycle/yoki_wg/pdf/002_03_00.pdf.

[11] 日本容器包装リサイクル協会. PETボトル再商品化能力査定に関する基本的考え方. (オンライン) 2021年12月3日. (引用日: 2022年2月28日.) https://reinscp.jcpra.or.jp/REINS-cp/R_Info/2021/pdf/nyuusatsu21_003.pdf.

[12] 日本容器包装リサイクル協会. 令和4年度上期PETボトルの再商品化事業者の入札選定方法及び選定結果の連絡方法について. (オンライン) 2021年12月3日. (引用日: 2022年2月28日.) https://reinscp.jcpra.or.jp/REINS-cp/R_Info/2021/pdf/nyuusatsu21_002.pdf.

[13] Li, Shengwu. Obviously Strategy-Proof Mechanisms. American Economic Review, 2017.

[14] Krishna, Vijay. The Revenue Equivalence Principle. Auction Theory. Academic Press, 2002.

[15] Krishna, Vijay. The Revenue Ranking (“Linkage”) Principle. Auction Theory. Academic Press, 2002.

[16] 鬼木甫. 各国オークション (1) 導入国数. 海外諸国における電波オークションの導入状況. (オンライン) 2017年. (引用日: 2022年2月9日.) http://www7b.biglobe.ne.jp/~ieir/downloadAucDB/-1.pdf.

[17] Ausubel, Lawrence M and Oleg, Baranov V. A Practical Guide to the Combinatorial Clock Auction. Economic Journal, 2017.

[18] Ausubel, Lawrence M and Oleg, Baranov V. Revealed Preference and Activity Rules in Dynamic Auctions. American Economic Review, 2020.

[19] Government of Canada. Auction of Spectrum Licences for Advanced Wireless Services (AWS-1) and Other Spectrum in the 2 GHz Range. Government of Canada. [Online] 2008. [Last Accessed: 2022/02/28.] https://web.archive.org/web/20211127000149/https://www.ic.gc.ca/eic/site/smt-gst.nsf/eng/h_sf08891.html.

[20] 日本容器包装リサイクル協会. 指定法人ルートと独自処理の比較 PETボトル. 日本容器包装リサイクル協会. (オンライン) 2022年. (引用日: 2022年2月28日.) https://www.jcpra.or.jp/municipality/municipality_data/tabid/404/index.php.

[21] 神戸市. ペットボトルリサイクル〈ボトル to ボトル〉事業(資源リサイクルセンターペットボトルベール品売却) 事業者募集要項(実施要領). 2021年. (引用日: 2022年2月28日.) https://www.city.kobe.lg.jp/documents/46475/bosyuuyoukou.pdf

[22] 京都市. 京都市ペットボトルリサイクル事業の事業候補者応募要領. 2021年.

[23] 福岡市. 福岡市ペットボトルリサイクル(ボトルtoボトル)事業の買受候補者応募要領. 2022年.

[24] Acemoglu, Daron, Laibson, David and List, John. Externalities and Public Goods. Microeconomics. Pearson, 2022.

11. 謝辞

本稿は、国立大学法人東京大学と日本環境設計株式会社の受託研究、「ペットボトルリサイクル市場におけるオークション手法の研究」の研究成果として執筆されました。日本環境設計株式会社には、本研究に対する研究費をご支援いただいたほか、髙尾正樹様、杉山博紀様、河東田祐理様、石津縁様からは貴重な問題提起・情報提供・コメントもいただきました。また、UTMDリサーチアシスタントの青井七海氏にも校正に協力いただきました。この場を借りて深く御礼申し上げます。本提言の見解は筆者ら独自のものです。

12. お問い合わせ先

Webサイト

https://www.mdc.e.u-tokyo.ac.jp/

メールアドレス

e-mail: market-design[at]e.u-tokyo.ac.jp ( “ [at]”の部分を“@”に変えて送信して下さい)

電話番号

TEL: 03-5841-3441

FAX: 03-5841-3525